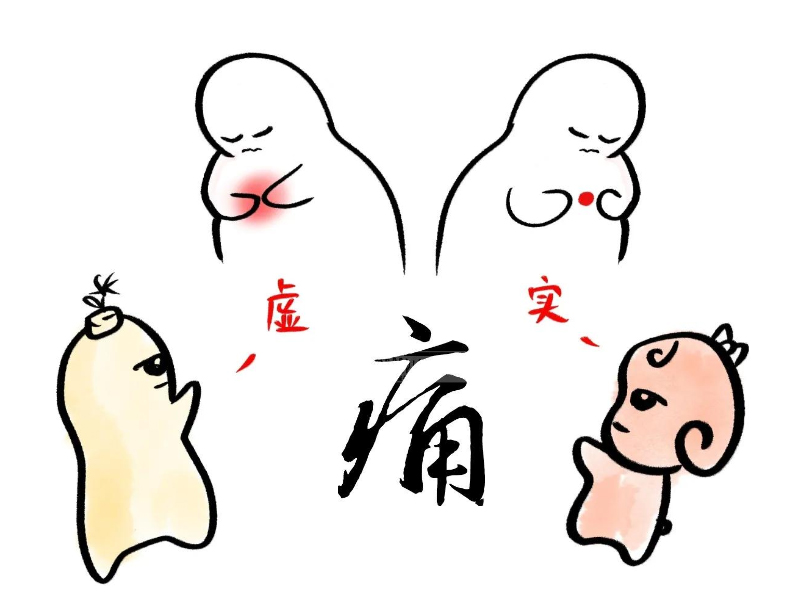

每个人都经历过疼痛——头痛如裂、肩颈僵硬、腰背酸痛……但你是否想过,“痛”字本身就藏着中医的智慧?“痛”以“疒”为部首,昭示它与疾病的有关;下方“甬”字,指走廊、水道、水沟等通道,当气机、血脉、经络这些人体“通道”阻塞不畅,“痛”便随之而来。中医认为,“痛”是身体发出的“求救信号”,多因气血不通或协调失衡所致,其程度较“疼”更深沉持久,若仅盲目活血止痛,反而可能加重阻塞,陷入“越治越痛”的困境。

《皇帝内经》上面讲疼痛又两种情况如下:

第一种:不通则痛——实痛,有三种情况

1.血脉不通

身体相关通道不通畅或阻塞,像局部跌打损伤后血脉过不去,哪堵哪就会痛,这时用点王氏祖传阿是穴液,活血化瘀,就不痛了。

2.气机不畅

夫妻吵架,生气,胸肋部就会胀痛,这是肝颈部胸肋,肝气郁结,几朵玫瑰花配几片橘叶,泡茶喝,肝气得到舒展,心花怒放,那就没有肋痛了。

3.气滞血瘀

寒冬腊月,手指冷的都痛,就像水管贝冻住了,水过不去,不通则痛,当天气暖红和了,纯阳融雪,水流通畅,就不痛了。

第二种:不荣则痛——虚痛

“不荣“则是身体“缺营养”——当气虚、血虚、阴虚或阳虚导致局部组织得不到滋养,就像农田久旱缺水,隐痛、空痛便会找上门,这就是“虚痛”。

打个比方:如果把身体比作村庄,气血津液就是“粮草”,虚痛就像村庄闹饥荒。这时该去哪里调粮?《黄帝内经》早就指明:“脾胃为仓廪之官”,它是人体的“国家粮库”,负责生产和分配气血。只要脾胃功能正常,“国库粮草”充足,身体各部位得到滋养,虚痛自然无从产生。因此,养好脾胃这个“粮仓”,才是从根上防治虚痛的关键。

对痛症治疗,分清虚实

我们虚实兼顾,分清虚实,实痛要通;虚痛要补,一味活血止痛,会越治越痛。

1.实痛:掌握一个“通”方,治不通则痛。代表方有:阿是穴液

组成:人参、三七、制川乌、制草乌、制马钱子、血竭、千年健、防风、威灵仙、钩钉、菟丝子、地丰、甘草

功效:对机体、阿是穴起到调理或缓解局部不适,增强健康。

2. 虚痛:掌握一个“补”方,治不荣则痛。代表方有:补中益气

李可老中医曾说过,一个补中益气汤可以治疗几十上百种疾病,把气血补足,身体“缺粮”的地方,得到补助,局部就不造反了。治疗不荣则痛的疾病,这补中益气汤就是发仓赈粮方,给气血少的脏腑施粥送粮。

补中益气

组成:黄芪、党参、炙甘草、白术、当归、升麻、柴胡、陈皮。

功效:增强脾胃功能,促进气血生成,提升阳气,从而改善身体的虚弱状态。

补中益气治疗“不荣则痛”的原理

补气升阳

黄芪、升麻、柴胡,有补气升阳,改善阳气不足的状况,使脏腑、经络等组织得到温煦和推动,从而缓解疼痛。

健脾益胃

党参、白术、炙甘草等药物,具有增强脾胃运化功能,促进气血生成,为身体提供充足的营养物质。

补气养血

当归、黄芪等药物补气养血,使气血充盈,濡养全身,缓解疼痛。

对一些因气血虚导致的头痛、胸痛、胃痛等疼痛症状,使用补中益气为基础方灵活加减进行治疗,通补兼施,往往能够取得较好的效果。

临床上,治疗痛证的秘诀其实很简单——打好中医基础,理顺辨证思路,核心就是“分清虚实”。实证“不通则痛”,用“通”法开路:或行气活血,或散寒通络,如同疏通淤塞的河道,气血畅则痛自止;虚证“不荣则痛”,用“补”法固本:或益气养血,或滋阴温阳,好比给干涸的土地浇水施肥,滋养足则痛自消。

至于何时“通补兼施”,何时“先通后补”或“先补后通”,关键在把握病机:气滞血瘀重症需“急则通其标”,气血两虚者要“缓则补其本”。最终需因人、因病、因时灵活调整,这正是中医“辨证施治”的精髓所在。

参考文献:

分享此文出于传播和学习交流目的,内容仅供参考,文章中辨证观点仅代表个人,不具有普适性,如涉著作权事宜请联系删除。文中所涉及到各类药方、验方、针方仅供参考学习,不能作为处方,请勿盲目用,本平台不承担由此产生的任何责任!一切遵医嘱,切不可给自己妄下诊断,身体有疾患请及时到医院就诊。