一、慢性咽炎的认识

慢性咽炎作为一种常见的慢性疾病,困扰着众多患者,其反复发作、难以根治的特点给患者的生活质量带来了很大影响。传统中医在治疗慢性咽炎方面有着丰富的理论和实践经验,其中从“湿”论治的理念为我们提供了新的思考方向。

二、慢性咽炎的中医病理认识

(一)传统观点的局限性

以往对于慢性咽炎的认识多局限于风热犯上和阴虚火旺等证型,但在实际临床中,尤其是对于慢性肥厚型咽炎,这些证型并不能完全解释其症状。

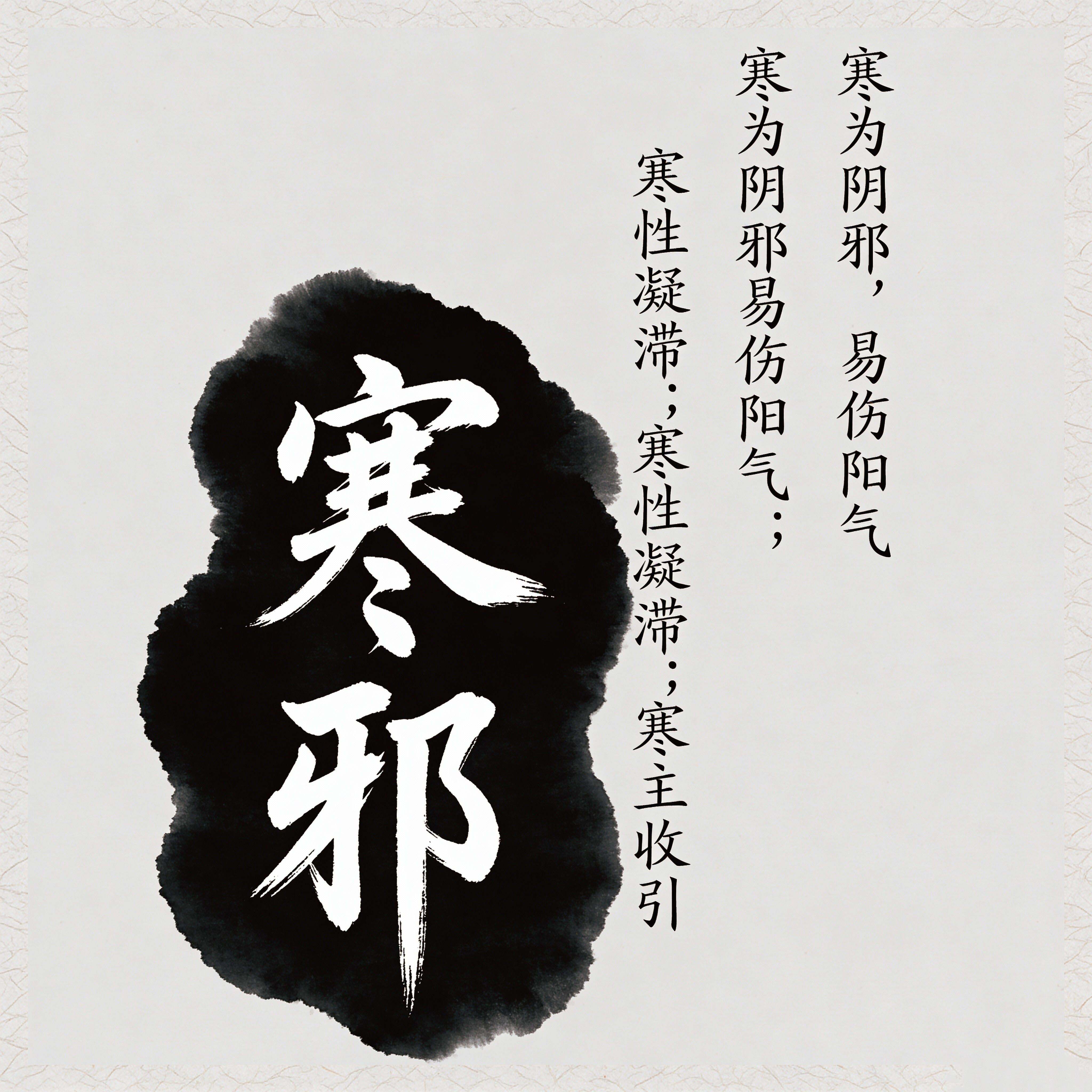

(二)“湿”邪为患的依据

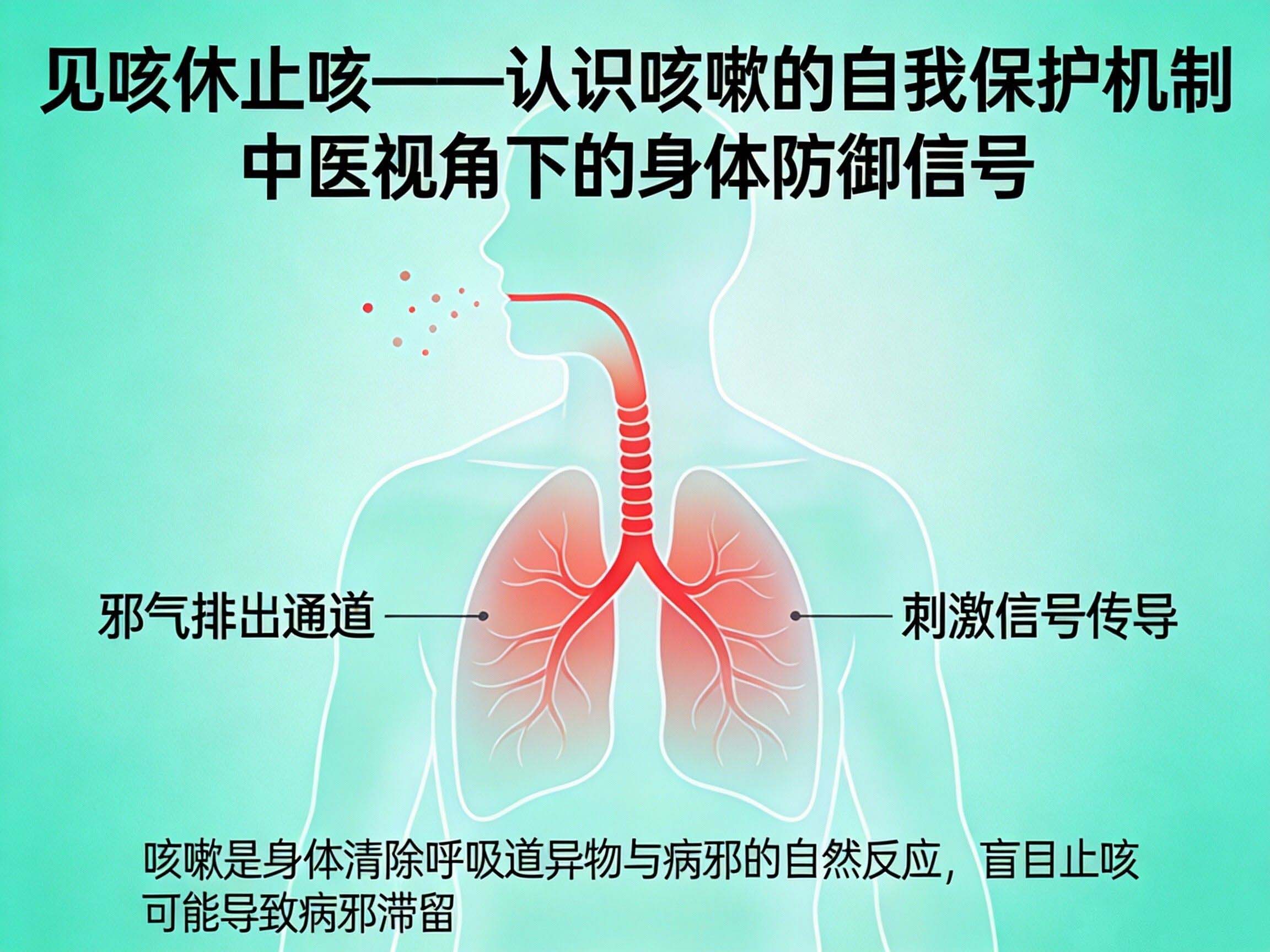

临床症状:许多患者常自觉咽部有异物感、咽干、轻度咽痛,且常反复发作急性咽喉炎。从中医角度看,这可能与湿邪困阻咽部有关。湿邪重浊黏滞,易阻滞气机,导致咽部气血不畅,从而出现异物感等症状。

病程特点:慢性咽炎病程长,病势缠绵,这与湿邪的性质相符。湿邪不易速去,一旦在体内积聚,就会持续影响人体的正常生理功能。

三、宣痹汤的组方原理及应用

(一)宣痹汤的基本组成及功效

基本方

宣痹汤(采用《温病条辨》上焦篇)由郁金、射干、枇杷叶、通草(原方中的香豉因药店无货一般不采用)组成。

功效分析

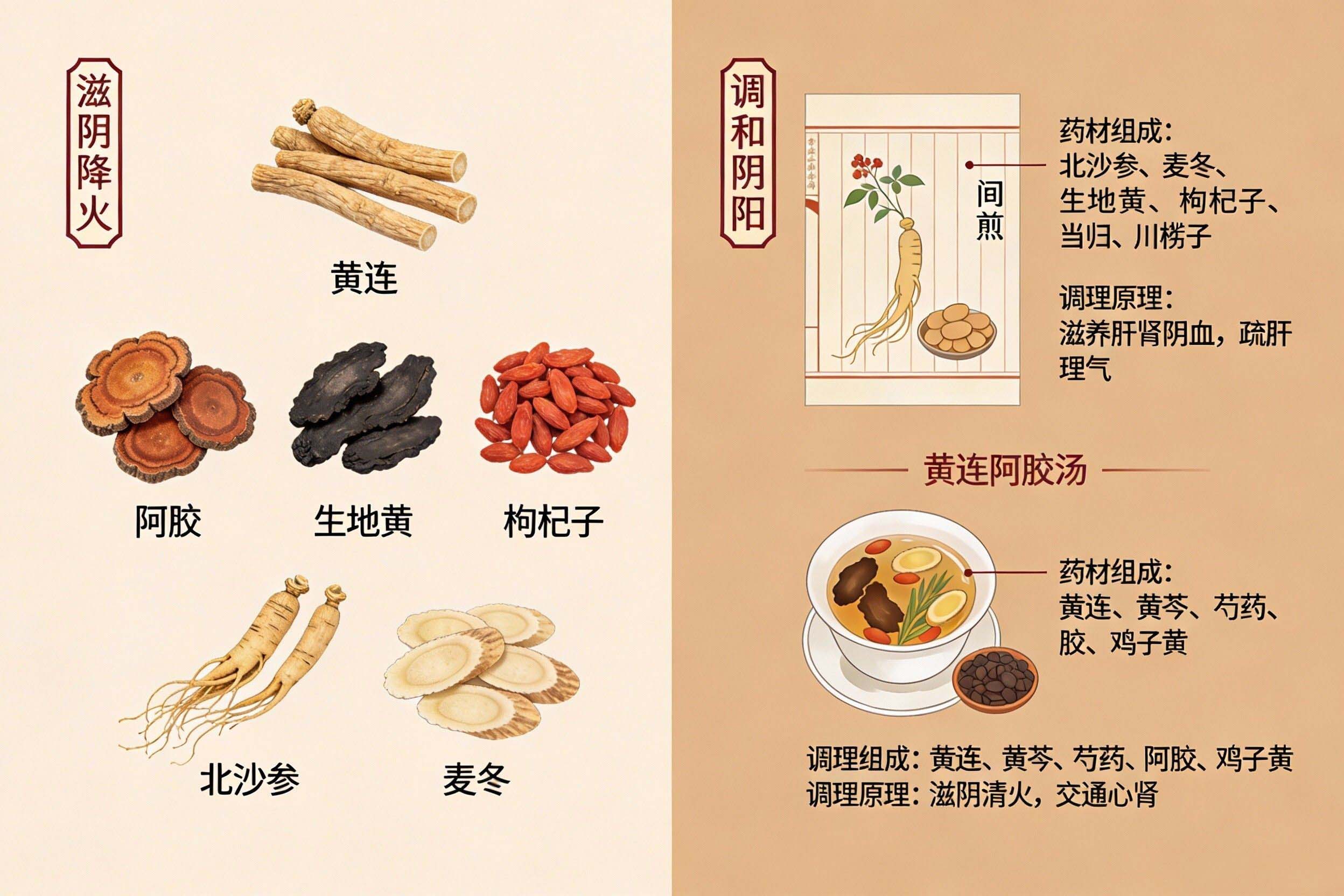

郁金:具有化湿解郁的作用。它能够舒畅气机,化解湿邪郁滞所导致的气血不畅,使咽部的气血得以通畅运行。

枇杷叶:可理气化痰。针对咽部因湿邪凝聚而产生的痰液,枇杷叶起到化痰、理气的功效,减轻咽部的痰阻症状。

射干:能泄热利咽。在湿邪郁而化热的情况下,射干可清除咽部的热邪,缓解咽干、咽痛等症状。

通草:轻清淡渗。有助于利湿,使湿邪从小便排出体外,减轻体内湿邪的积聚。

(二)药物加减的意义

热偏重

当患者出现咽干、咽痛、咳少量黄浓痰、口干欲饮、小便色黄,咽红或肿,舌质略红,脉数等热象偏重的症状时,加银花、连翘、马勃、橄榄、山豆根等。这些药物具有清热解毒的功效,能够增强清热泻火之力,消除咽部的热邪。

痰偏重

若咽中似有物阻的感觉非常明显,咳浓痰、其色或白或灰,或舌苔厚腻等痰象偏重时,加浙贝、桔皮、茯苓、半夏、桔梗、甘草等。这些药物有助于化痰祛湿,使痰液得以化解和排出,减轻咽部的堵塞感。

湿邪郁闭为主

症现咽中似有物阻而昼夜无轻时,胸闷,善太息,口粘不干,咳声重浊,或晨起咯灰黑色痰,恶心干呕,舌苔厚、白腻或灰滑,咽暗红时,加藿香梗、蔻仁、厚朴、茯苓、滑石等。这些药物可加强化湿开闭的作用,驱散郁闭在咽部的湿邪。

气郁为主

喉中似有物阻的感觉乍有轻重时,胸胁胀痛,善太息,或干呕,或哕,脉弦,咽红不明显的情况下,加合欢皮、代代花、厚朴、瓜蒌壳、桔核、陈皮等。其目的在于疏肝理气,解除气郁,使气机得以舒畅,改善咽部因气郁导致的不适。

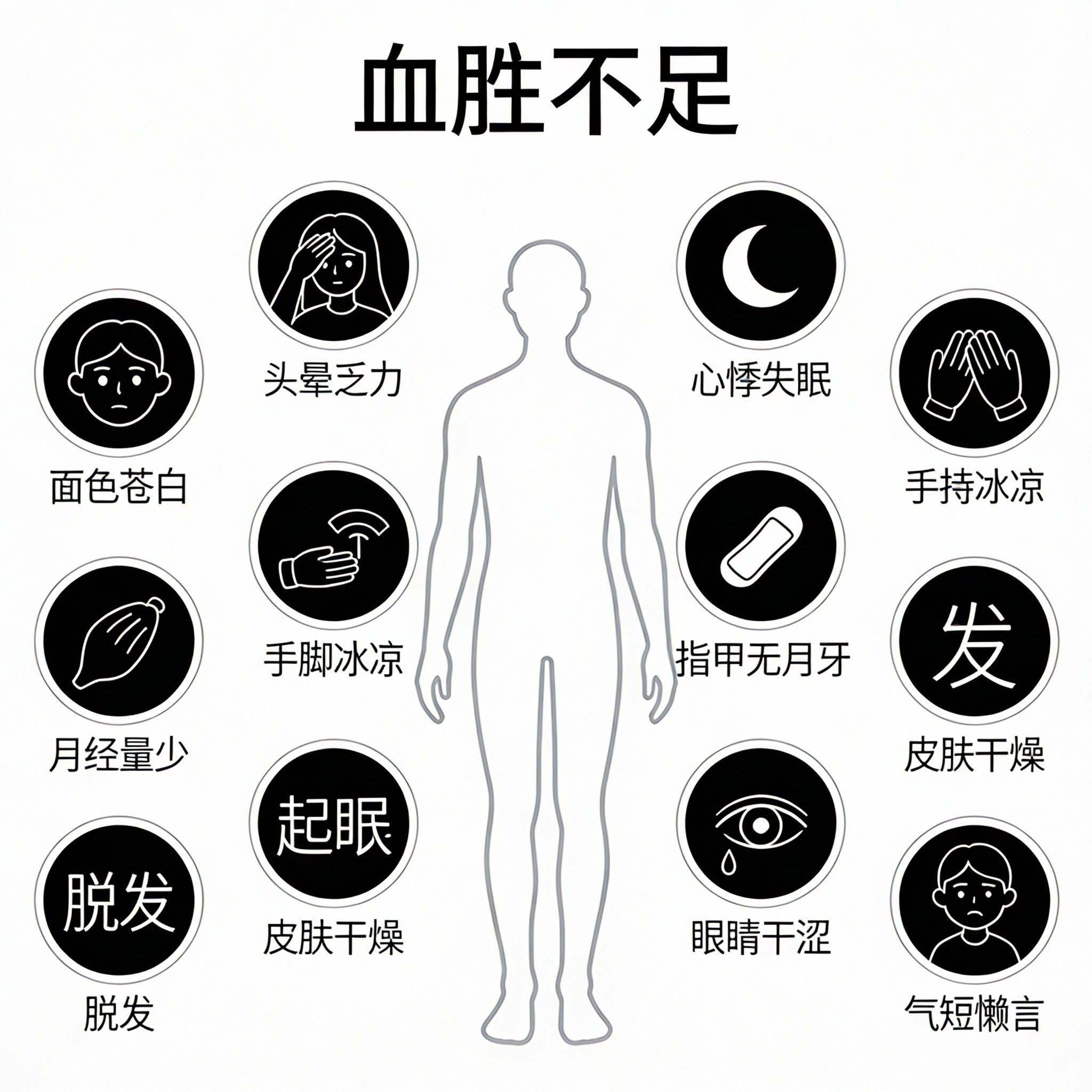

兼阴津受伤

症现喉干夜甚,声音易嘶哑,脉细、或寸脉沉,舌红或干时,加芦根、知母、花粉、天冬、麦冬、玄参等。这些药物能滋养阴津,补充因疾病消耗而受损的阴液,缓解咽干、声音嘶哑等症状。

四、典型病例分析

(一)病例一

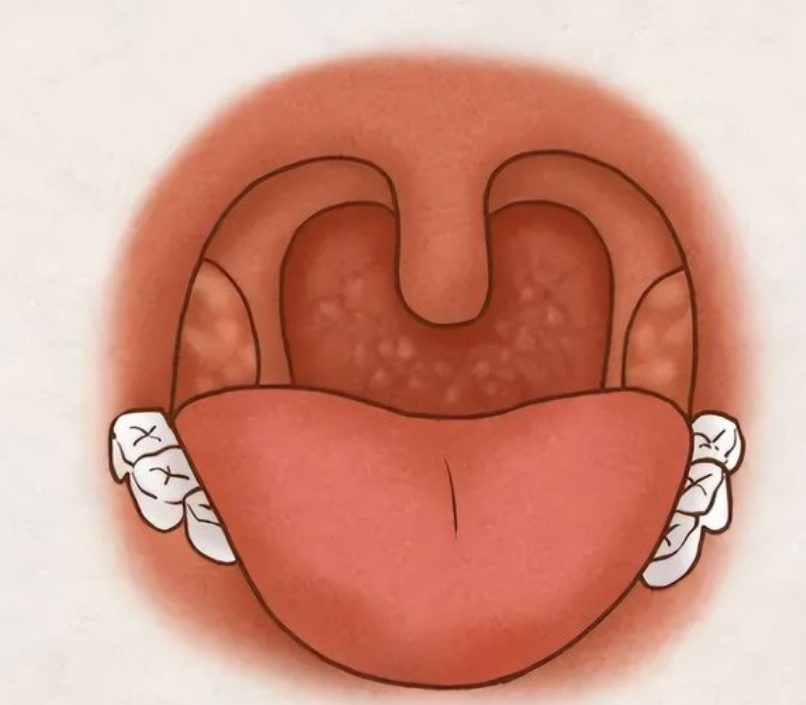

陈某,女,19岁,知识青年。扁桃体摘除术后一直感咽部不适,曾服抗菌素和“养阴清热”的中药无效。现咽干微痛,喉痒咳嗽,咽中似有物阻,咯之不出、吞之不下,晨起咯少量灰色痰,胸略闷,口不渴,二便如常,脉略弦滑、右关沉,舌质偏红,苔薄白,咽部轻度充血潮红,未见明显的疤痕组织,咽后壁粘膜肥厚,有散在颗粒状淋巴滤泡隆起。

诊断为痰湿郁热,痹阻胸咽(慢性肥厚性咽炎)。处方以川郁金12g、枇杷叶12g、射干9g、通草1.5g、杏仁10g、芦根6g、浙贝母10g为主。此方剂中,川郁金、枇杷叶、射干、通草发挥了宣痹汤的基本功效,杏仁辅助化痰,芦根清热生津,浙贝母化痰散结。患者共服药十四剂后诸症基本消失,咽部检查除少量突起淋巴滤泡外已正常,守方继服七剂而病愈,且随访未复发。这表明该方剂针对患者的痰湿郁热、痹阻胸咽的病机起到了很好的治疗作用。

(二)病例二

张某,女,40岁,农民。患咽中似有物阻、反复发作咽喉疼痛已5年,多种治疗方法均无效,且被误诊为“梅核气”后病情加剧。症现咽中灼热疼痛,口咽干燥,欲冷饮,咳少量黄浓痰,咽中仍有物阻感,吞之不下,咯之不出,略胸胀,心烦,小便黄,脉数略弦,舌质偏红,舌苔略黄腻,咽部充血,其色深红,扁桃体Ι度肿大,咽后壁淋巴滤泡呈片状隆起。

考虑为痰湿郁热,痹阻胸咽之证,误服苦温辛燥之剂反助其热。治疗先以银翘马勃散合宣痹汤加减:银花10g、连翘5g、马勃6g、郁金6g、枇杷叶8g、射干10g、浙贝母10g、焦枝仁5g、芦根6g。此方剂中,银翘马勃散清热解毒利咽,与宣痹汤合用,针对患者的热象和痰湿郁热的病机进行治疗。服药四剂后咽痛已除,痰色转白,余症均减,后调整方剂为郁金10g、枇杷叶10g、射干9g、通草1.5g、芦根6g、全瓜蒌10g,共服24剂后诸症悉除,咽部检查正常且随访未见复发。这体现了在准确辨证的基础上,灵活运用宣痹汤加减治疗慢性咽炎的有效性。

通过对慢性肥厚型咽炎从“湿”论治,运用宣痹汤为主方进行加减治疗的临床实践,我们看到了较好的疗效。这提示我们在治疗慢性咽炎时,应突破传统思维的局限,重视“湿”邪在疾病发生发展中的作用。同时,对于中医方剂的应用,应根据患者的具体症状进行灵活加减,以达到好的治疗效果。

参考文献: