人体需气血平衡,如此才会精神饱满、百病不生。判断健康与否,关键就在于气血是否平衡。那么,气在中医范畴内是指什么呢?从中医的角度看,人体的气包含肝气、肺气、肾气、脾气、卫气、营气、宗气等多种类型。实际上,气的概念也不难理解,只需记住一句话就行。

气,乃人体的动力源泉,而血则是这一动力的根基,二者共同推动着体内能量的转换与新陈代谢。

中医有“血为气之母,气为血之帅”的说法。血若缺乏气的统领与推动,便无法抵达身体所需之处;气要是没有血作依托,就会成为体内的邪火。

当人气虚时,会出现疲乏无力、气短懒言、食欲不振、头晕目眩、面色苍白等症状;若血虚,则会有心悸失眠、形体消瘦、皮肤干燥、面色萎黄的情况。

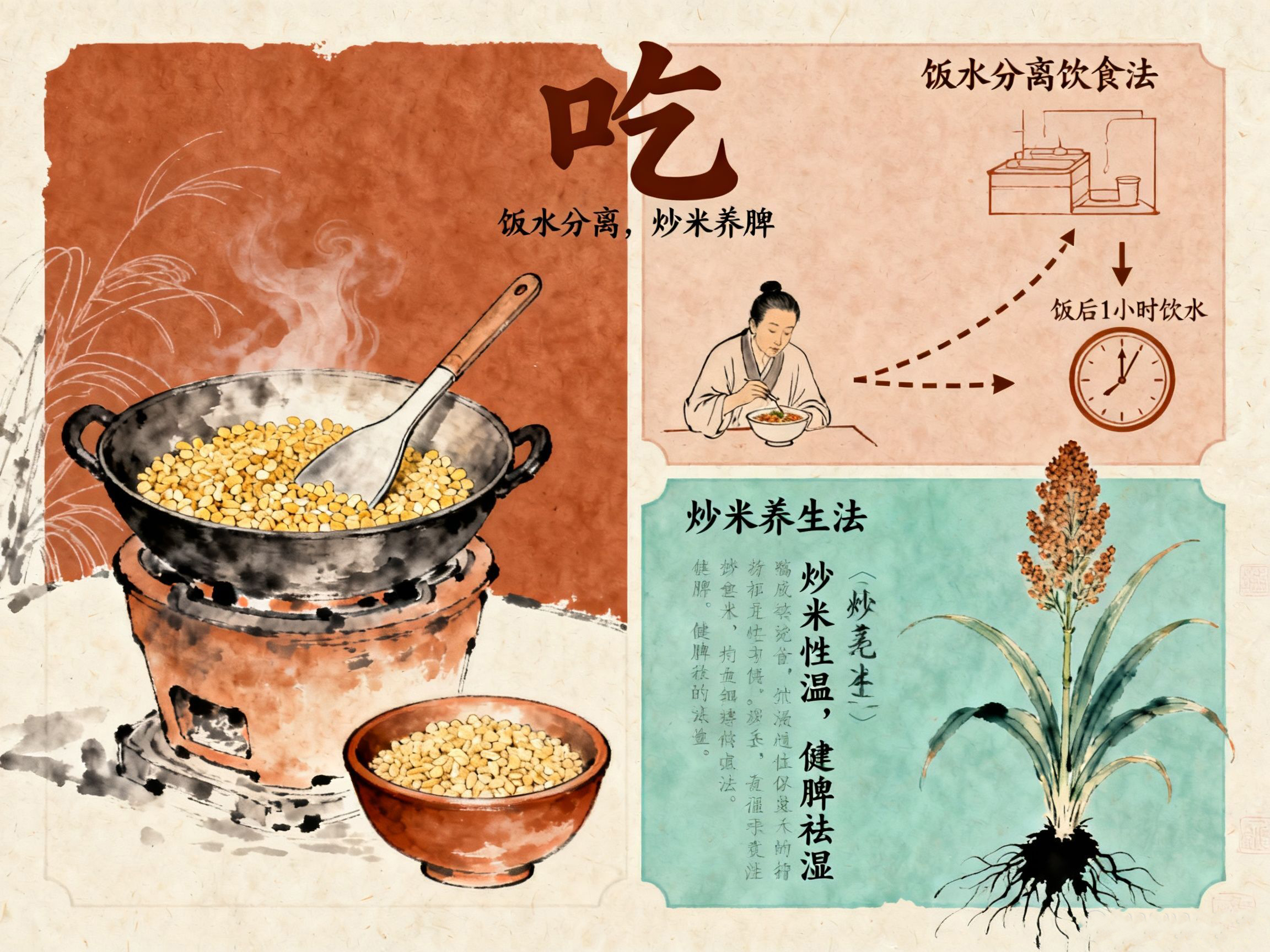

气血平衡之人,体内气的运行顺畅且充分。用餐之后,营养物质能正常吸收,废物得以排泄,该气化的也顺利气化,身体就会保持不胖不瘦的状态。然而,气虚者体内气的运动不充分,进食后,该吸收的营养未被吸收,该排泄的未能排泄,该气化的也未气化,这些未被气化的物质就转化为脂肪堆积起来。

脂肪究竟是什么呢?其实就是体内未被气化的垃圾。肝脏上未被气化的垃圾就形成了脂肪肝;血管里未被气化的垃圾表现为高血脂;肚皮上未被气化的垃圾便是小肚腩。所以说,气虚才是肥胖的真正根源,而肥胖也是判断一个人气虚最为显著的标志。

气有四虚

胖人为何会气虚呢?原因大致有四:其一为气虚,其二是阳虚,其三为痰湿,其四为湿热。

气虚,即人体内部的气原本就不充足,气化功能薄弱,无法气化体内的脂肪。古人针对这类胖子取了个极为形象的名字——“脂人”。

阳虚,意味着人的阳气处于虚弱状态,这会致使气化功能衰退。古人将这类胖子称作“肥人”。

痰湿,是指人本身体内的气并不虚,但由于体内存在痰和湿,二者相互结合后,对体内气的运行形成阻碍,进而引发气虚。古人把这类胖子叫做“膏人”。在《说文解字》里提到:“凝者曰脂,释者曰膏”,意思是凝聚起来的肥肉称为脂,松软的肥肉叫做膏,所谓“膏人”,就是身上的肥肉松松垮垮的。

湿热,即身体内的湿与热相互交融,阻碍了体内气的运行,最终造成气虚。古人将这类人称为“肉人”。《灵枢·卫气失常》中讲:“肉人者,上下容大。”这类胖子整体圆滚滚的,一眼看过去全身上下都是肉。

参考文献: