湿气重与气虚是中医理论中两个常见却又密切关联的概念。它们常常相互影响,形成“因虚致湿,湿久耗气”的恶性循环。很多人长期感觉身体沉重、疲劳乏力,甚至反复出现水肿、消化不良等问题,其背后往往不仅是单纯的“湿”或“虚”,而是湿气重与气虚两者交织的结果。理解湿气与气虚两者之间的关系,有助于我们更全面地进行调理,找回身体的轻盈与活力。

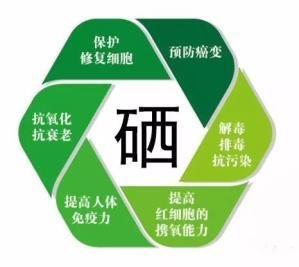

一、湿气与气虚之间的关系

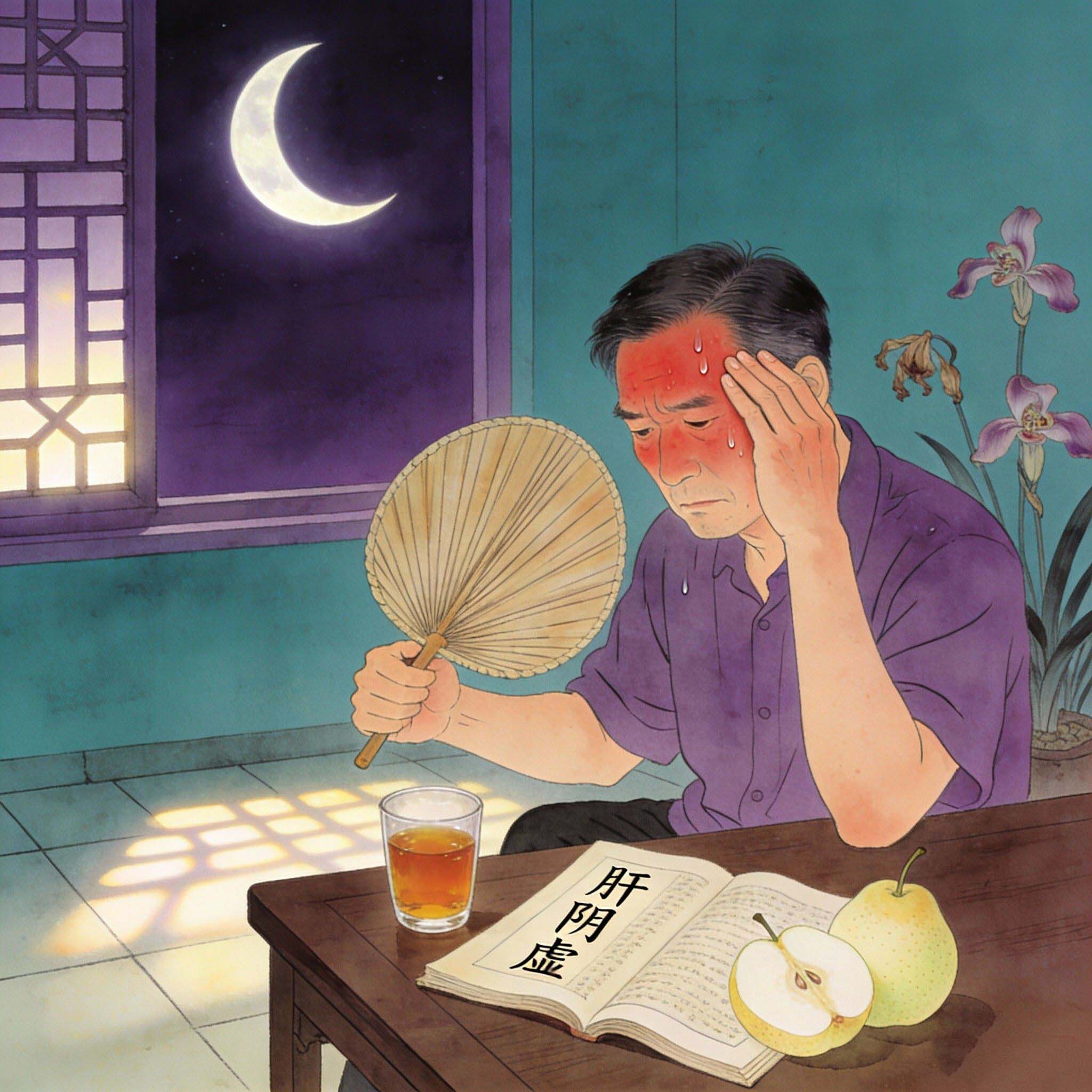

脾虚是湿气内生的关键。中医认为“脾主运化”,脾负责将食物和水分转化为身体可利用的物质,并代谢掉多余水湿。当脾气虚弱(属于气虚的一种),运化功能下降,水液容易停滞体内,形成内湿。而这些滞留的湿气反过来又会阻碍脾胃的正常运转,进一步消耗脾气,造成“脾虚生湿,湿阻伤脾”的循环。

图片由AI生成

另一方面,气是体内能量的根本动力,负责推动血液和水液的运行。一旦气虚,推动力不足,水湿更容易停滞;而湿气性质黏滞,停留在体内会阻塞气机流动,导致气更加虚弱。举例来说,长期疲劳、气力不足的人,往往容易水肿、身体困重;而湿气重的人,也常伴随乏力、语言低微等气虚表现。

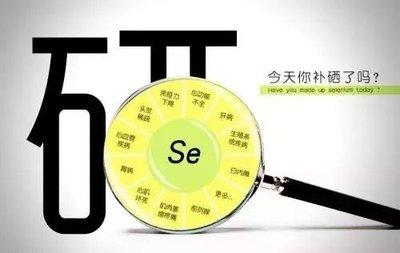

除此之外,外部环境中的湿邪(外湿)也与体内状态相互作用。比如在潮湿的雨季,或者长期处于湿冷环境,外湿容易侵入人体。如果本身已有气虚、抵抗力较弱,就更容易受到湿邪的困扰,出现如关节酸痛、头重如裹、身体酸软等典型湿气症状。

二、湿气重与气虚的症状

湿重与气虚有一些共同表现,比如:

(1) 身体乏力,精神不振

(2) 食欲差,消化不良

(3) 大便不成形、黏滞不爽

(4) 舌苔较厚腻(湿重者舌苔尤其厚腻,气虚者则舌体偏胖大、边缘有齿痕)

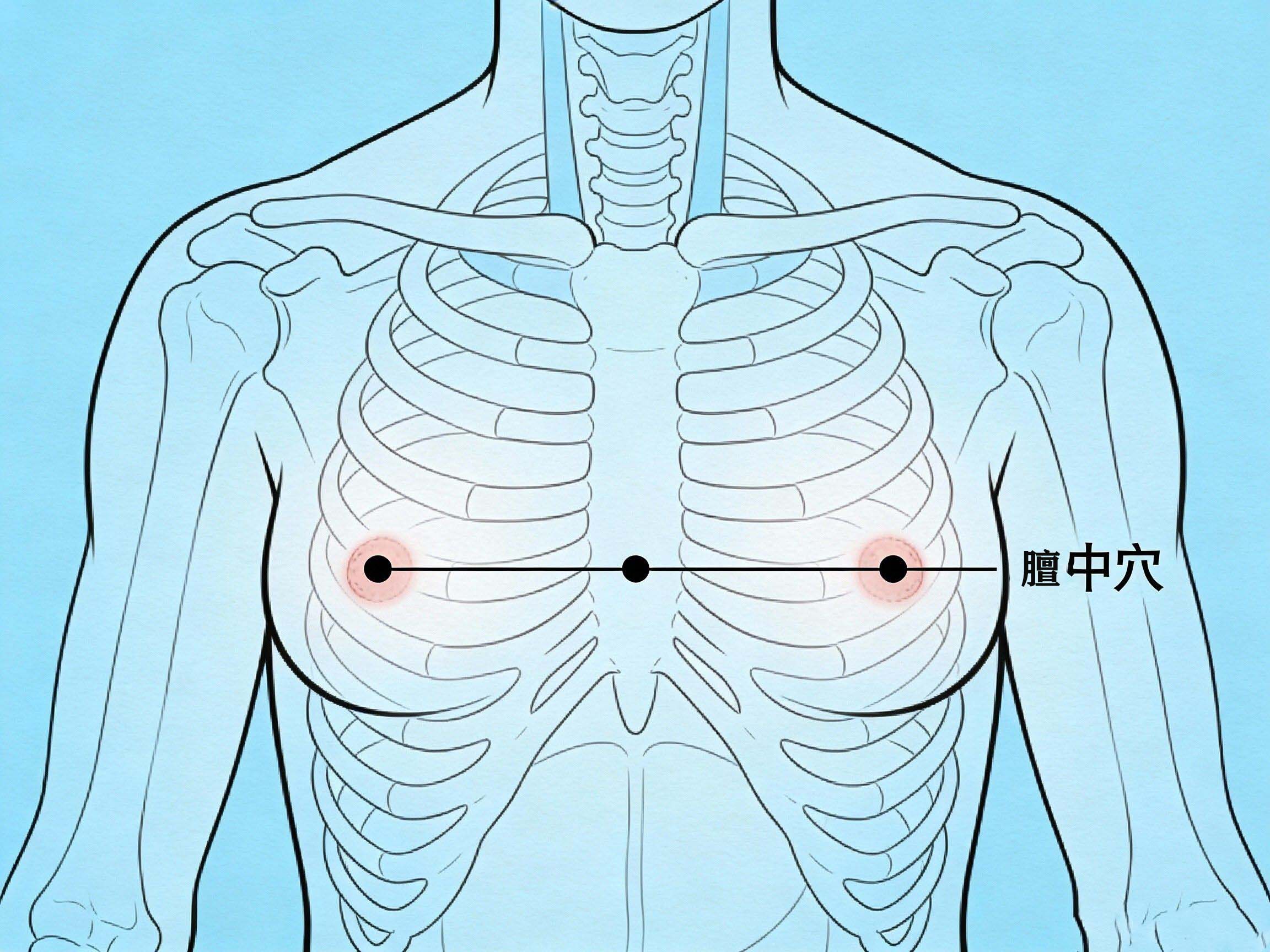

图片由AI生成

但它们也有各自的典型特点:

(1) 湿气重的人更常感到头昏沉重、身体困倦酸软,分泌物增多(如痰多、白带多),皮肤容易出油或长湿疹。

(2) 气虚明显的人则多以气短、不爱说话、稍微活动就大汗淋漓、容易感冒或出现内脏下垂(如胃下垂)等问题为主。

当然,现实中很多人是两者并存,比如既感觉浑身沉重,又特别容易累;或者食欲差的同时腹部胀满。这就需要综合判断、兼顾调理。

三、调理建议:健脾为本,祛湿与补气并行

改善湿气与气虚的问题,不能只祛湿不补气,也不能只补气不化湿,关键在于恢复脾胃功能、增强气的动力。以下几点可供参考:

1.饮食调理:

(1) 多吃健脾食材如山药、茯苓、白术;

(2) 配合利湿食物如薏米、赤小豆、冬瓜;

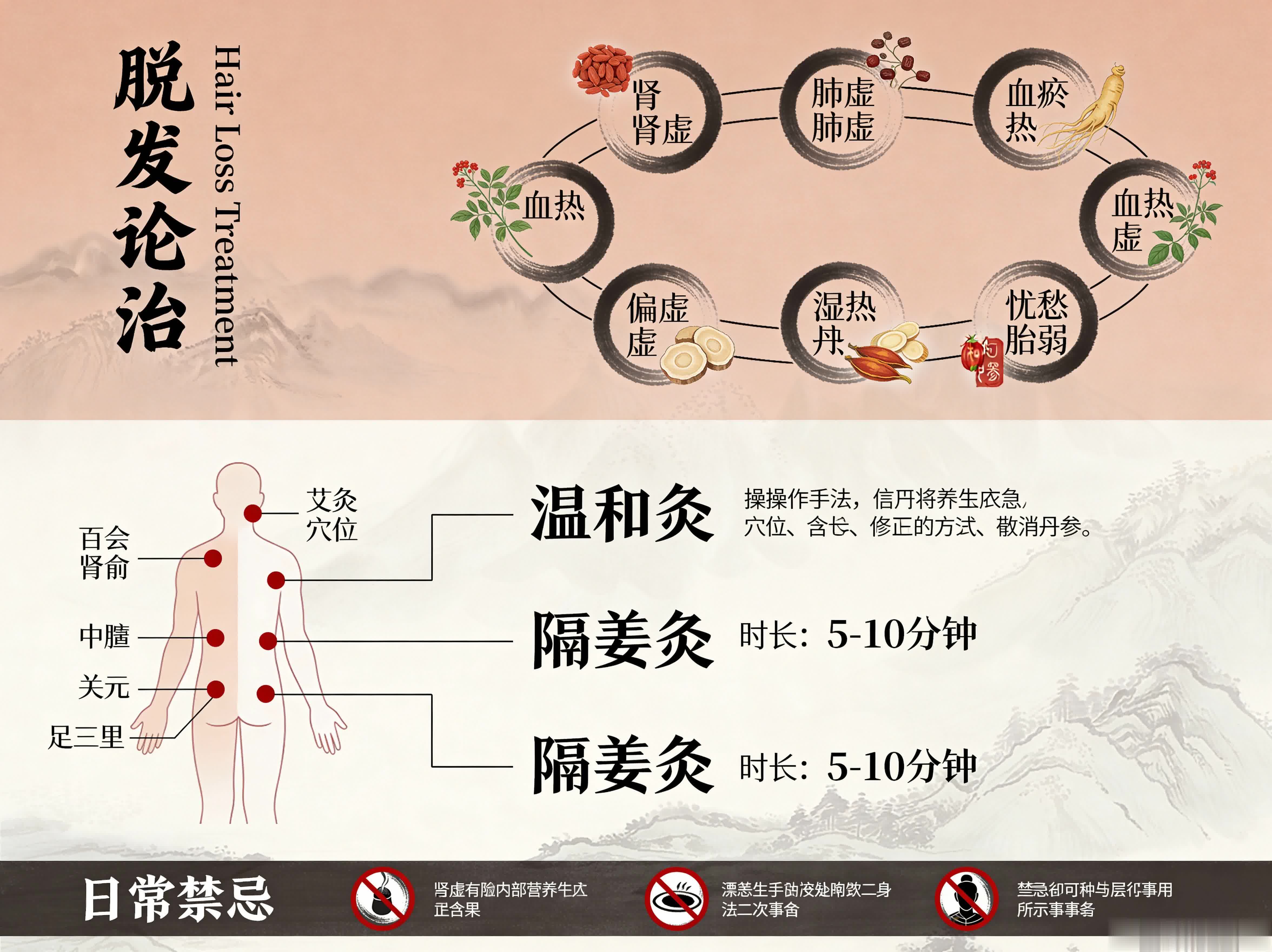

图片由AI生成

(3) 补气可选择黄芪、党参、红枣等。

(4) 尽量避开生冷、油腻、过甜的食物,这些容易损伤脾胃,加重湿气。

2.习惯与运动:

(1) 适度运动非常关键,比如快走、八段锦、太极拳,能帮助阳气升发、促进气血水液循环,有助于“气行则水行”;

(2) 避免久坐、熬夜,睡前用艾叶或生姜泡脚,也是一种温通祛湿的好方法。

3.分阶段调理:

(1) 如果湿气表现明显(如舌苔厚腻、身体沉滞),可先侧重祛湿,并稍佐补气(如四君子汤加减);

(2) 待湿气减轻后,再逐渐加强补气固本,比如服用补中益气丸类方剂,从根本上改善气虚状态,防止湿气复发。

总之,湿与气如同一对“难兄难弟”,彼此牵连,也彼此加重。调理时不能只看症状,更要看到体质背后的整体关系。通过健脾益气、祛湿化滞相结合的方式,才能逐步打破湿滞气弱的循环,让身体恢复清爽与活力。

免责声明:文章描述过程、图片都来源于网络,此文章无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!

参考文献:

1. 百度健康.湿气重和气虚有什么关系[DB/OL].百度健康,2025.8.28.