当我们的目光穿越三千年的时光,来到河南省鹤壁市淇县的摘星台景区,可以看见这里静静地矗立着一座石坊,石坊柱上刻着一副对联:“刚之忠之仁之勇之,惨也酷也悲也伤也”,它默默讲述着一位忠臣为国献出生命的悲壮故事——比干,中国历史上谏臣精神的永恒象征之一。

比干是商朝沫邑(今鹤壁淇县)人,商纣王的叔父,官至少师(相当于丞相),是商朝王室的重要支柱之一,他年仅二十岁就以太师的高位辅佐纣王的父亲帝乙,后来又受托孤重任辅佐商纣王。在他四十多年的执政生涯里,他主张减轻百姓负担、发展农牧业、富国强兵,推动“节省祭祀牺牲、减少殉葬、禁止酗酒、节制欲望”等德政改革,可以说是中华德礼文明的早期倡导者。

后来,面对着纣王越来越荒淫残暴的行为(比如修建酒池肉林、使用炮烙酷刑),纣王的兄弟微子失望出走、另一位贤臣箕子被囚禁,殷商王朝摇摇欲坠的情况下,比干选择了最难的一条路,他说:“君王有过错,百姓在受苦,不去劝谏,就是不忠;怕死不敢说话,就是不勇!”于是,他不顾生死,连续三天冒死劝谏纣王。然而,残暴无度的纣王竟然说:“我听说圣人的心有七个孔窍!”便下令当场剖开比干的胸膛查验。这颗赤诚之心在公元前1029年农历十月二十六日永远停止了跳动,成为了中华民族历史一座永恒的丰碑。比干因谏而死,为国守忠,其气节为周人敬佩,后来,周武王灭商后,亲自前来封祭比干墓;孔子路过此地时,也刻下“殷比干墓”四字;北魏孝文帝为他立碑悼念;唐太宗追谥他为“忠烈公”。历代王朝都尊称他为“谏圣”。

图片若侵权联系删除

虽然比干已经不在,但他的生命和精神以多种方式延续至今。当年比干不幸遇害后,他的妻子妫氏甫逃到了太行山下,于长林(今河南省卫辉市狮豹头乡龙卧村)石室之中而生男,名泉。其后,周武王伐纣,天下大定,四处寻找比干后人,知道了比干的遗孤生于长林,找到了他,并因其生于长林,为其赐林姓,改名为坚,并把他封在博陵(今河北安平县)。同时,因周人敬佩比干的气节,故大力的宣扬比干为国之精神,周武王也为比干封垄,封为国神,赐林姓,因此,比干被尊为全球林姓的太始祖。每年农历四月初四(比干诞辰)和十月二十六日(祭日),都有许多海内外的林氏子孙回到淇县寻根祭祖,香火不断。

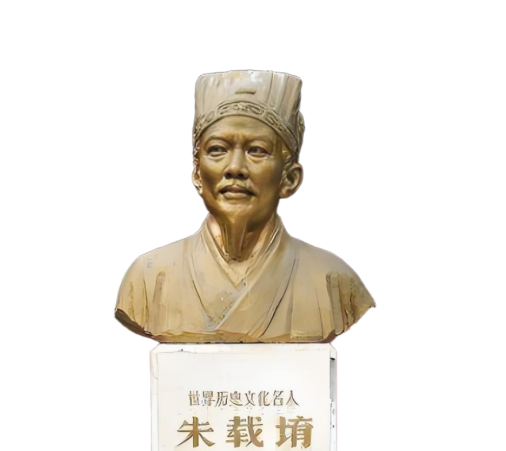

除此之外,民间还有传说,因为比干被挖去了心,也就没有了贪念,所以尊奉他为文财神,与赵公明、关公并列为三大财神。2013年,当地还发现了可能是现存最早的宋代汉白玉比干(文财神)造像;至今,淇县古灵山的财神殿里仍有众多香客前来参拜。而在比干诞辰3105周年时,淇县落成了大型比干雕像,吸引了来自新加坡以及福建、广东等地的林氏宗亲齐聚,告慰忠魂。

如今,走在摘星台遗址,风吹过古老的柏树,仿佛还在低语着那段往事。比干用生命铸就的“谏臣典范”精神,其对百姓苦难的悲悯和对道义信念的坚守,仍然让三千年后络绎不绝前观瞻来的后人触动不已。刹那间,三千年前那颗赤诚之心,仿佛依然在鹤壁的青山绿水间有力地跳动——这,或许就是中华文明生生不息的奥秘之一。

免责声明:文章描述过程、图片都来源于网络,此文章无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!

参考文献:

1. 百度百科.比干[DB/OL].百度百科,2025.08.15.