提起“荆轲刺秦王”的故事,很多人都知道那位在易水边留下悲歌、最终行刺失败的勇士,这位以性命相搏的刺客,在历史上留下了浓墨重彩的一笔。而他的根脉就深植于今天的河南鹤壁淇县,也就是战国时期的卫国国都——朝歌。

淇县古称朝歌,曾是商朝的陪都,后来成为卫国国都,有着深厚的文化底蕴。荆轲自幼在这里长大,喜欢读书、钻研剑术,心怀远大抱负。他曾向卫国国君卫元君提出治国建议,可惜未被采纳。后来秦国军队东进攻占朝歌,荆轲不得不离开家乡,四处漂泊。在燕国,他结识了擅长击筑的高渐离,又得到名士田光的举荐,成为燕太子丹的上卿。当秦国大军逼近燕国边境时,荆轲毅然接受了刺杀秦王的重任。在易水河边,他唱出“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”的诀别歌,带着樊於期的头颅和一把淬毒的匕首,踏上了前往秦国的险途,最终上演了“图穷匕见”那惊心动魄的一幕。

图片由AI生成

虽然荆轲行刺没有成功,但他凭借这份忠诚和勇气,被后人尊为“战国四大刺客”之一,与专诸、聂政、豫让齐名。司马迁在《史记·刺客列传》中详细记载了他的事迹,称赞他志向高洁,坚守信念。陶渊明也曾写诗感叹:“其人虽已没,千载有余情。”荆轲刺秦的行动,不仅仅是他个人勇气的展现,更成为了反抗强权、舍生取义的精神象征。

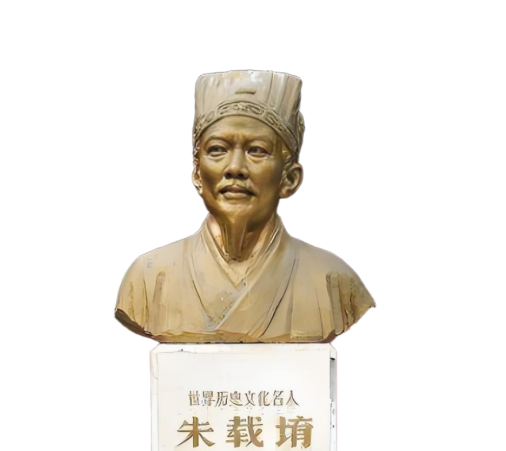

而荆轲的家乡人感念荆轲的壮烈,悄悄地将他的遗骨运回了淇县。在城南三里、折胫河北岸,乡亲们为他堆起了一座直径约60米、高十几米的墓冢(荆轲冢)。岁月变迁,1985年,荆轲冢被列为县级文物保护单位;2015年,淇县当地投入300多万元重修了墓冢,树立了石碑,并建立了纪念馆。如今,纪念馆浮雕柱上刻着“易水壮歌”、“义士还乡”等十二幅画面,让这位远行的英雄得以魂归故里。

如今,麦田环绕中的荆轲冢,绿草茵茵,早已掩去了当年匕首的寒光。但它静静矗立在那里,无声地诉说着一个勇士,为了信念,孤身挑战强权的勇气与决绝。

免责声明:文章描述过程、图片都来源于网络,此文章无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有内容存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!

参考文献:

1. 百度百科.荆轲[DB/OL].百度百科,2025.08.11. 2. 淇县文化广电和旅游局.荆轲冢遗址[DB/OL].鹤壁市人民政府,2024.03.29.