提及河南,人们常想到少林功夫、洛阳牡丹或开封灌汤包。然而,在河南西部,黄河“几”字形大拐弯处,坐落着一座底蕴深厚、特色鲜明的城市——三门峡。它地处豫、陕、晋三省交界,如同一位沉稳的邻居,守护着中原通往西北的门户。

一、黄河塑造的印记

“三门峡”之名源于黄河,古时黄河奔流至此,被河心的神门岛、人门岛、鬼门岛分割为三股汹涌激流,形似三道天然门户,“三门”之说由此而来。此地的水流湍急,险滩密布,行船极为艰险,直到三门峡水利枢纽工程的建设(1957年动工,1960年基本建成),才改变了这一状况。作为新中国在万里黄河上兴建的第一座大型水利工程,其建设过程中凝聚了无数人的汗水与智慧,它在防洪、防凌、灌溉、发电等方面发挥了巨大作用,深刻改变了黄河中下游的生态与面貌,也为三门峡这座因坝而兴的城市烙下了深刻的黄河印记。

图片如若侵权 请联系删除

二、独特的地理格局

三门峡的地形颇具特色,它地处秦岭山脉东延的崤山与伏牛山西北余脉之间,中部是广袤的黄土塬,黄河则如一条金色缎带穿流而过,形成了“一山(崤山/小秦岭)、一塬(黄土塬)、一河(黄河)”的独特地貌。层叠的梯田铺展在黄土塬上,山峦起伏,大河奔流,赋予了这座城市兼具山的硬朗、水的灵动与黄土的厚重。气候温和,冬无严寒,夏无酷暑,宜居宜游。

三、厚重的历史回响

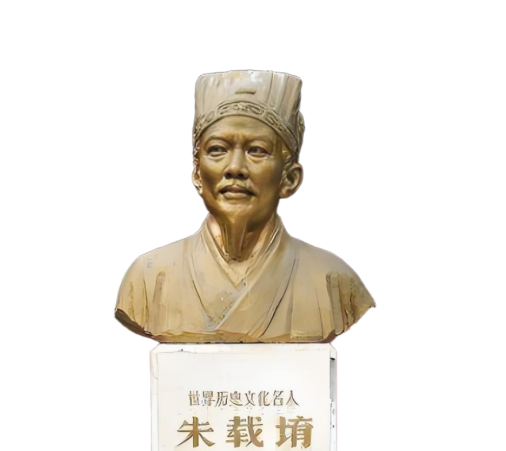

三门峡的历史悠久绵长,堪称中华文明的重要发祥地之一,在这里有着:第一,位于渑池县、1921年发现的史前瑰宝——仰韶文化,是中国首个通过科学考古确认的新石器时代文化(距今约7000-5000年),出土的精美彩陶(“彩陶”),生动展现了远古先民定居农耕、饲养家畜的生活图景,实证了中华文明的源远流长。

第二,便是上世纪90年代的考古发现了沉睡在三门峡市区地下的虢国墓地,虢(guó)国是西周时期的重要诸侯国,这里出土了大量工艺精湛的青铜礼器、玉器,尤其是保存完好的“国君级车马坑陪葬”,为研究西周历史提供了极其珍贵的实物资料。

第三,就是著名的函谷关(与老子出关典故紧密相连)了,其有着“秦关”与“汉关”之分。其中“汉函谷关”的关楼遗址便位于三门峡市区附近,虽历经沧桑,但站在遗址前,仍能遥想当年“一夫当关,万夫莫开”的军事要塞雄姿,感受历史的风云激荡。

四、黄河与黄土的馈赠

独特的地理环境也孕育了三门峡独具风味的饮食文化,灵宝苹果是三门峡最闪亮的“生态名片”,尤以寺河山所产最为知名,其果实脆甜多汁,色泽诱人,享誉全国,是当地农业的骄傲。

图片由AI生成 如若侵权请删除

图片由AI生成 如若侵权请删除

其次,便是羊肉汤与羊肉糊饽,这可是当地人的心头好,乳白醇厚的羊肉汤香气扑鼻,秋冬时节来一碗,佐以烧饼,或将其掰碎泡入汤中制成“羊肉糊饽”,撒上葱花、香菜,淋上羊油辣子,暖身驱寒,滋味醇厚。而陕州糟蛋,更是这里独具风味的传统美食,用酒糟、醋等腌制鸭蛋或鸡蛋,成品的蛋白如凝脂,蛋黄沙糯,散发着独特的酒香与糟香,风味别致。除此之外,还有水花佛手糖糕和黄河鲤鱼等,更是别有一番风味。

五、独特的生活智慧

在三门峡,有一个堪称是中国民居建筑的“活化石”的奇观——陕州地坑院。在平坦的黄土塬上向下挖掘深约6-10米的方形地坑,再于四壁横向凿出窑洞,形成下沉式的四合院落,这种“见树不见村,进村不见房,闻声不见人”的建筑,巧妙利用黄土特性,具有冬暖夏凉的优点,体现了先民与自然和谐共生的智慧。如今,不少地坑院已成为体验黄土民俗的重要场所。

其次,位于三门峡市渑池县南村乡东常村、西常村中也存在着一项国家级非物质文化遗产——骂灶火。每逢一年的正月开头,两村的村民就会组织盛大的社火队伍(包括踩高跷、划旱船、扭秧歌等),敲锣打鼓前往对方村庄进行“骂阵”。此“骂”并非恶意,而是运用幽默诙谐、押韵合辙的唱词,或调侃对方村庄的趣事,或寓教于乐地批评不良现象。这种表面“对骂”、实则互勉祈福的独特风俗,展现了粗犷豪放中蕴含的乡土情谊与蓬勃生命力。

三门峡,并非一个喧嚣的繁华都市,却是一部沉淀着黄河文明、山川灵秀与人间烟火的厚重典籍。它以七千年的彩陶纹路为序章,以三千年的青铜光辉为华彩,佐以脆甜的苹果、醇厚的羊肉汤、奇巧的地坑院和热烈奔放的社火风情。这里既有水利工程的雄浑气魄,也有天鹅湖畔的静谧诗意;既承载着黄土的深沉底蕴,也奔腾着黄河的不息活力。若您沿着黄河追寻华夏根脉,或渴望探访一处兼具历史深度、生态魅力与独特风情的目的地,三门峡这颗“黄河臂弯中的明珠”,值得您驻足品读。

参考文献:

1.百度百科.三门峡市[DB/OL].百度百科,2025.08.01. 2.河南省文物局.仰韶文化惊艳世界[DB/OL].河南省文物局,2021.10.25.